La connaissance du patrimoine routier permet d’en optimiser la gestion et l’entretien, en planifiant les interventions. Depuis quelques années, les méthodes numériques permettent de changer d’échelle dans l’entretien des routes, permettant une connaissance précise de l’état de l’ensemble d’un réseau routier. De nouveaux appareils à grand rendement peuvent scanner la surface de la route, et les méthodes d’identification des défauts ainsi que d’organisation des interventions d’entretien évoluent elles aussi.

Le Cerema se positionne pour répondre à trois enjeux importants liés à l’entretien des routes :

- disposer de méthodes simples et à grand rendement pour ausculter l’état des routes et identifier les dégradations,

- avoir des méthodes efficaces pour optimiser l’entretien.

- définir des techniques d’intervention résilientes et à l’empreinte carbone limitée.

Le Cerema a mis au point des outils fonctionnels pour l’auscultation et le suivi des réseaux national et départemental, et développe actuellement une méthodologie pour l’auscultation et la gestion du réseau communal appelée GEVOC.

Ainsi, aujourd’hui en France, plusieurs méthodes sont disponibles pour caractériser l’état d’une chaussée, et sont adaptées pour les différents types de patrimoine routier :

La méthode GRD pour la gestion du réseau départemental structurant

Le Cerema et 10 départements partenaires ont construit et expérimenté sur 6 500 km de routes une méthodologie innovante afin de répondre aux besoins spécifiques du réseau départemental dit « structurant », c’est-à-dire à fort trafic.

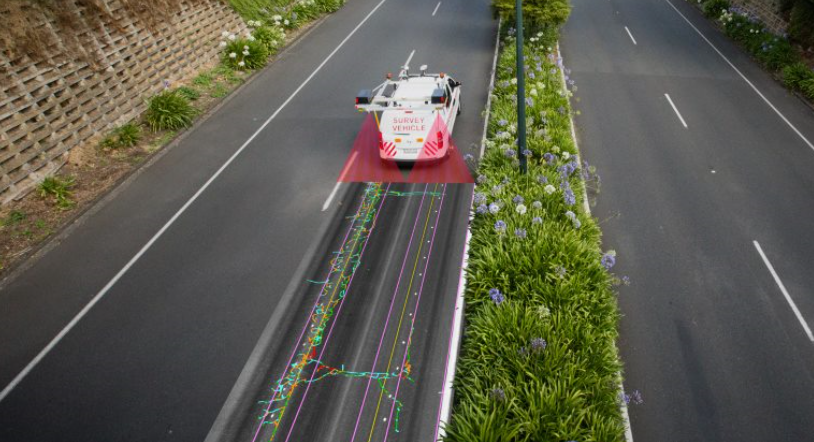

La méthode GRD repose sur la mobilisation de la technologie de capteurs laser LCMS maîtrisée par le Cerema (matériel Aigle 3D). Une technologie et une méthode qui permettent de :

- Améliorer significativement la connaissance du réseau : scan de toute la largeur de chaussée sur 4 mètres de largeur contre des données linéaires habituellement, comparaison pluriannuelle, indicateur d’état de la chaussée mais également de progression des dégradations.

- Collecter des données sans interrompre le trafic et de manière sécurisée : vitesse d’acquisition des données jusqu’à 130 km/h, de jour comme de nuit, et minimisant les risques pour les agents et les usagers.

- Disposer d’indicateurs générés par des données collectées et analysées automatiquement, plus rapidement et à moindre coût.

- Visualiser de manière synthétique l’état de dégradation du réseau.

- Obtenir une liste des sections pour lesquelles des travaux doivent être priorisés et budgétisés.

- Disposer de projections pluriannuelles d’entretien et des simulations technico-économiques complétées d’une approche « carbone » afin d’élaborer une stratégie d’entretien du réseau.

- Aider aux choix des techniques, élaborer une politique intégrant notamment la décarbonation.

La méthode GERESE pour la gestion du réseau départemental secondaire

Le projet GERESE (Gestion du réseau routier secondaire) a été mené en s’appuyant sur les retours d’expérience de 9 départements.

Cette méthode prend en compte, à travers des indicateurs dédiés, les données sur la chaussée ainsi que la signalisation, les ouvrages d’art et l’environnement de la route (accotements, assainissement…), ainsi que les acteurs, leurs différentes contraintes et les risques technologiques ou naturels liés à la gestion du patrimoine d’infrastructures. Cette méthodologie d’auscultation et d’évaluation du patrimoine définit les indicateurs pertinents à suivre dans le cadre d’une évaluation innovante de l’état du patrimoine du réseau secondaire. Le gestionnaire sélectionne les indicateurs pertinents et chaque indicateur est évalué sur la totalité du réseau.

Le projet GERESE a aussi permis de mettre au point un processus décisionnel adapté au réseau secondaire à travers 6 composantes :

Fiabiliser les méthodes de caractérisation de l’état des chaussées

Dans le cadre de l’entretien des routes, la fiabilité des données et des matériels d’auscultation, qui se développent rapidement, est indispensable. Pour que les données obtenues par les différents prestataires, avec des appareils différents puissent être exploitées et comparées, le Cerema a défini une labellisation qui sera progressivement ouverte à tous les appareils de mesure, à la fois :

Dans le cadre de l’entretien des routes, la fiabilité des données et des matériels d’auscultation, qui se développent rapidement, est indispensable. Pour que les données obtenues par les différents prestataires, avec des appareils différents puissent être exploitées et comparées, le Cerema a défini une labellisation qui sera progressivement ouverte à tous les appareils de mesure, à la fois :

- Pour les matériels qui permettent une auscultation non destructive et à grand rendement, générant un important volume de données. La labellisation doit garantir la fiabilité des données en assurant la reproductibilité de la mesure.

- Pour les opérateurs, vis-à-vis de leur capacité à déterminer la validité de leur mesure et à pratiquer les essais.

Dans un premier temps, le Cerema a souhaité se focaliser sur des campagnes de tests avec trois types d’appareils de mesure destinés à mesurer : l’adhérence des chaussées, l’uni longitudinal et les dégradations de surface.

>>Consulter l'offre de service

Le Cerema en lien avec les acteurs routiers pour définir de nouveaux standards

Par ailleurs, les référentiels techniques ne sont pas toujours adaptés aux dernières évolutions technologiques, et de nouveaux standards et indicateurs doivent être définis. Le projet de recherche Durée de Vie Des Chaussées (DVDC) auquel a participé le Cerema visait à définir des règles de description des dégradations, compréhensibles par tous, facilement quantifiables, pouvant être traduites simplement, et à localiser précisément les dégradations sur la surface de chaussée.

La méthode mise au point s’appuie sur un découpage de la surface de la chaussée en carrés élémentaires de petite taille (25 cm x 25 cm), dans lesquels les informations fournies par les systèmes automatisés sont synthétisées. Les dégradations comprises dans chaque maille élémentaire font l’objet d’une analyse supplémentaire pour exprimer un niveau de gravité par maille en fonction de seuils préétablis. L’exploitation de ces informations permet de construire de nouveaux indicateurs qui permettent d’exprimer les quantités de dégradations par familles, en surface, en longueur ou en nombre à l’échelle de pas de 10 m de chaussée.

Des campagnes d’essais croisés de matériels LCMS et de mesures de déflexion ont été menées et ont permis d’améliorer la connaissance et la maîtrise de ces nouvelles technologies.

L’objectif à terme sera de disposer de méthodes harmonisées et de données que l’on peut comparer, même si elles sont fournies par des technologies différentes.