Les gestionnaires de certains établissements recevant du public (ERP) (1) ont la responsabilité de gérer le risque lié au radon.

Il s’agit de protéger les usagers du bâtiment de l’exposition au radon en réalisant un dépistage réglementaire et de s’assurer que le niveau de référence de 300 Bq/m³ n’est pas dépassé.

Quelles recommandations ?

L’arrêté du 26 février 2019 précise notamment les modalités de gestion du radon en cas de dépassement. Entre 300 et 1 000 Bq/m³, il est conseillé :

- D’améliorer le renouvellement de l’air du bâtiment en mettant en place une stratégie d’aération ;

- De vérifier le fonctionnement des systèmes de ventilation, le cas échéant, et rectifier les dysfonctionnements rencontrés tels que l’obturation d’entrées d’air ou de sorties d’air, une panne du ventilateur, l’encrassement des composants, etc.

- D’améliorer l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment en contact avec le terrain ainsi que les voies de transfert permettant la communication du bâtiment avec son soubassement (2) ou les parois enterrées (porte/trappe d’accès au sous-sol/ cave, départ de canalisation, gaines électriques, etc.), ;

- D’améliorer ou rétablir le renouvellement de l’air naturel du soubassement (désobturer les amenées d’air…).

Au-delà de 1 000 Bq/m³ ou si les actions précédemment citées n’ont pas permis de redescendre la concentration en radon en dessous de la valeur de référence de 300 Bq/m³, le gestionnaire doit alors faire réaliser une expertise technique du bâtiment.

Cette expertise va permettre d’identifier les différentes causes de la présence du radon dans le bâtiment afin de proposer des actions correctives adaptées à mettre en oeuvre pour diminuer l’exposition au radon.

Actions correctives

L’expertise d’un bâtiment repose:

- Sur des compétences techniques en bâtiment, en système de ventilation et en identification des voies d’infiltration et de transfert du radon,

- Sur la capacité à co-construire avec le gestionnaire la stratégie de travaux adaptée et donc d’identifier les travaux à mettre en oeuvre présentant le meilleur rapport efficacité/coût.

Chaque bâtiment est un cas particulier.

Les stratégies de travaux proposées doivent être proportionnelles aux concentrations en radon mesurées dans le bâtiment et doivent être adaptées aux caractéristiques du bâtiment et aux volontés/capacités du propriétaire. Les actions correctives à apporter à un bâtiment reposent sur trois principales familles :

1. Étanchéifier l’interface entre le sol et le bâtiment (murs enterrés, sols, etc.) dans le but d’empêcher la pénétration du radon. Tous les défauts d’étanchéité devront être traités soit ponctuellement (cas des percements, fissures, pourtours et intérieurs des gaines, canalisations, trappes, portes d’accès au sous-sol, etc.), soit globalement à l’échelle de la paroi (cas d’un sol en terre battu, de murs enterrés, etc.).

Cette technique nécessaire pour freiner la pénétration du radon, pratiquée seule, pour des concentrations supérieures à 1 000 Bq/m³, s’avère généralement insuffisante dans sa mise en oeuvre, qui doit être systématique. Elle nécessite en général d’être complétée par la réalisation des travaux des familles suivantes. Elle correspond néanmoins en un préalable nécessaire, notamment pour améliorer l’efficacité globale des autres travaux mis en oeuvre.

2. Augmenter le renouvellement de l’air de la zone occupée tout en diminuant la dépression du bâtiment qui favorisait la pénétration du radon dans le bâtiment, par la mise en oeuvre d’un système de ventilation efficace répondant à la réglementation en vigueur. Ce système de ventilation doit idéalement fonctionner de manière permanente et permettre la pénétration d’une quantité d’air neuf au moins équivalente à la quantité d’air vicié extraite. Une mise en légère surpression du bâtiment serait idéale pour empêcher la pénétration du radon.

Elle est davantage maîtrisée par l’installation d’une ventilation mécanique en double flux ou par insufflation. Les prises d’air neuf devront se situer en hauteur à distance des bouches de rejet d’air vicié et du sol. L’amélioration du renouvellement de l’air permet en outre d’améliorer la qualité de l’air intérieur globalement, tous polluants confondus.

3. Traiter le soubassement dans le but d’empêcher le radon de remonter dans la zone occupée du bâtiment. Il existe différentes techniques qui consistent à extraire et/ou à diluer le radon. Elles peuvent être naturelles ou mécaniques. Cette solution doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment.

La ventilation

C’est la combinaison de ces différents types de travaux alliée à une stratégie d’aération quotidienne et efficace qui aura des répercussions positives sur la diminution de l’exposition au radon des usagers.

Cette démarche a été appliquée au musée de Bibracte, situé à Saint-Léger-sous-Beuvray en Saône-et-Loire, commune classée en zone 3.

Le gestionnaire du bâtiment, Arnaud Baratin, s’est appuyé sur l’expertise radon menée en 2015 sur un autre bâtiment, le centre de recherche archéologique de Bibracte situé à Glux-en-Glenne dans la Nièvre, par le Cerema (3) et le CSTB (4).

Fort de cette expérience et de cette collaboration, il a établi sa stratégie d’actions correctives pour la gestion du risque radon au sein de son propre musée.

Le musée de Bibracte est un bâtiment en béton, construit en 1995, d’une surface de 1 500 m² sur trois niveaux. Les parties grand public (comprenant les expositions et l’accueil) sont au rez-de-chaussée et le musée au 1er étage. Le sous-sol, en partie enterré, est composé d’un vide sanitaire d’une surface de 1 000 m² parcouru de galeries techniques, auxquelles s’ajoutent des bureaux, des zones de stockage, une cafétéria et des sanitaires pour une surface de 200 m².

La partie technique de ce niveau enterré (CTA, TGBT, TGHT, stockage) est ventilée par une gaine d’extraction composée de quatre bouches sans entrées d’air apparentes. Les deux autres niveaux du musée qui accueillent du public, rez-de-chaussée et premier étage, sont, eux, ventilés par une centrale de traitement d’air à double flux.

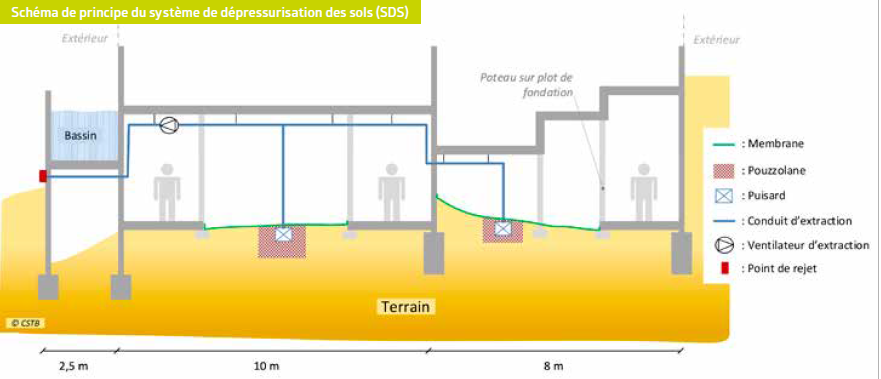

Les systèmes de dépressurisation des sols

Des mesures de dépistage ont été réalisées en 2015 dans le sous-sol et au rez-de-chaussée. Elles ont montré des concentrations importantes, particulièrement dans les sous-sols (> 5 000 Bq/m3). Pour y remédier, des travaux ont été réalisés. Un système de dépressurisation des sols (SDS) sous membrane a été mis en oeuvre dans le vide sanitaire. L’objectif de ce système est d’aspirer le radon directement dans les remblais accessibles du vide sanitaire et de le rejeter en extérieur, à distance des ouvertures du bâtiment.

Six points d’extraction (ou puisards) ont été installés. Chaque point d’aspiration est le résultat d’une excavation d’environ un demi mètre cube dans la terre battue dans laquelle débouche un tube PVC de diamètre 160 mm. Chaque excavation est comblée par un lit de pouzzolane.

Des membranes d’étanchéité ont été posées sur la terre battue enveloppant les puisards et sont fixées aux structures béton des poutres de fondation ou aux passages au sol bétonnés des galeries techniques par des brides de fixation les rendant étanches. Cette technique de recouvrement étanche permet une aspiration plus efficace du radon dans les points d’excavation, mais également sur toutes les surfaces de terre battue ainsi recouvertes par la membrane.

Trois ventilateurs d’extraction hélico-centrifuge de 100 W à deux vitesses, 400 m3/h et 800 m3/h relient chacun deux puisards. L’air aspiré enrichi en radon est rejeté en trois points situés à l’extérieur du bâtiment loin de toute ouverture. Des travaux d’étanchéité complémentaires ont été réalisés dans le vide sanitaire. La porte d’accès entre le sous-sol et la terrasse donnant sur la partie d’exposition permanente a été remplacée par une porte étanche.

Des voies de transfert de radon (voirie, réseaux divers et défauts d’étanchéité) situées à l’interface entre le sous-sol et le rez-de-chaussée ont été identifiées et étanchéifiées. Pour éviter toute zone morte dans le vide sanitaire où le radon pourrait s’accumuler, deux zones cloisonnées en terre battue ont été étanchéifiées en surface à l’aide de membranes.

Enfin, pour empêcher la pénétration du radon dans les locaux techniques du vide sanitaire, une mise en surpression de ces locaux a été réalisée en installant un système de ventilation mécanique par insufflation avec prise d’air 100 % en extérieur. Ce sont six bouches d’insufflation qui viennent ainsi en complément d’un système de ventilation mécanique par extraction qui ne bénéficiait au préalable d’aucune amenée d’air extérieur. L’ancienne configuration composée d’extraction mécanique sans amenée d’air extérieur formait alors une pompe à radon. Ce nouveau système permet par ailleurs un meilleur renouvellement de l’air.

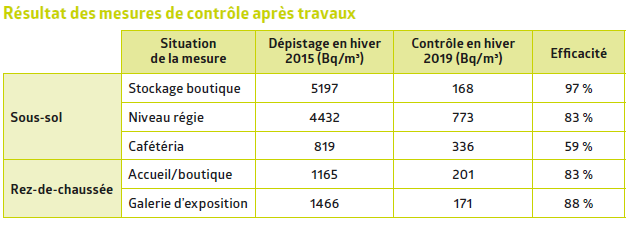

Les travaux réalisés ont été très efficaces.

Des mesures de contrôle (continues sur 65 jours) ont été réalisées pendant l’hiver 2019 après la réalisation des travaux:

Des mesures de contrôle dans le vide sanitaire à l’aide d’appareil de mesure en continu de radon ont montré des valeurs de l’ordre de 300 Bq/m³. Dans les zones où la concentration en radon persiste encore au-delà de 300 Bq/m³, il est envisagé de mettre en oeuvre un nouveau SDS sous dalle béton hors vide-sanitaire et d’étendre le système d’insufflation du vide sanitaire dans des locaux techniques du sous-sol qui n’en bénéficient pas encore.

La mise en oeuvre du SDS dans le vide sanitaire a été effectuée par les services techniques du musée et par les agents d’un chantier d’insertion.

Les travaux ont duré huit semaines pour un coût – uniquement en matériel – de 15 000 euros TTC. L’installation du système de ventilation mécanique par insufflation a été réalisée par un artisan. Les travaux ont coûté 6 800 euros TTC pour quatre jours de travail.

Article écrit par Catherine Nauleau, chargée d’études Qualité des environnements intérieurs des bâtiments (Cerema), Bernard Collignan (CSTB) et Arnaud Baratin (responsable technique du site de Bibracte EPCC - Centre archéologique européen)

(1) Les catégories d’ERP concernées : établissements d’enseignement ; établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans ; établissements sanitaires, sociaux, médicaux sociaux avec capacité d’hébergement ; établissements thermaux ; établissements pénitentiaires – situés en zone 3 selon l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français et dans les ERP situés en zones 1 et 2 lorsqu’un dépassement des 300 Bq/m³ est connu.

(2) Sous-sol/cave, vide sanitaire, terre-plein.

(3) Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.

(4) Centre scientifique et technique du bâtiment.

L'article en PDF

Notre article à l'occasion de la journée européenne du radon le 7 novembre, sur l'expertise du Cerema en matière de diagnostic et de prévention du risque radon, et sur l'expertise menée dans une école primaire des Hautes-Alpes.