La mission du Cerema a été structurée en trois phases : un diagnostic approfondi pour identifier les enjeux de mobilité, l'élaboration de scénarios de mobilité adaptés aux spécificités locales et la mise en œuvre d'un plan d'actions opérationnel articulé autour de quatre axes stratégiques.

Le diagnostic et l’identification des enjeux

Le diagnostic réalisé par le Cerema a révélé plusieurs défis majeurs pour l’organisation des mobilités sur le territoire de la CCSO. Le principal constat est la forte dépendance à la voiture individuelle due à une offre de transport collective limitée et à une forte dispersion territoriale, typique des zones rurales à faible densité. Cette dépendance génère des inégalités d’accès aux services de proximité, notamment pour les habitants des communes périphériques.

Le diagnostic a mis en évidence des problématiques de stationnement et de sécurité des déplacements actifs (marche, vélo) à Sées, qui concentre la majorité des services et des équipements. La nécessité de dynamiser les centres-bourgs pour limiter les déplacements motorisés est un enjeu clé. Pour répondre aux enjeux de mobilité identifiés sur le territoire de la CCSO, trois scénarios de mobilité ont été élaborés. Ces scénarios explorent différentes approches pour améliorer l'accessibilité tout en réduisant la dépendance à la voiture individuelle.

Les trois scénarios proposés pour une mobilité durable

Scénario 1 - L’amélioration de l’offre existante

Ce scénario repose sur l'optimisation des infrastructures et services existants sans transformation majeure. L'objectif est d'améliorer l'efficacité des modes de transport déjà disponibles en maximisant l'utilisation des ressources existantes tout en limitant les coûts. Cela passe par l'optimisation de l'utilisation de l'automobile grâce à des solutions de covoiturage et d'autopartage, ainsi que par une meilleure communication sur les alternatives de transport pour encourager leur adoption. Ce scénario vise à faciliter le changement de comportements en matière de mobilité en utilisant les ressources disponibles de manière plus efficace.

Scénario 2 – La centralisation et le rabattement vers les pôles structurants

Ce scénario vise à concentrer les déplacements autour des pôles structurants du territoire, notamment la ville de Sées, principale polarité de la CCSO. Pour cela, ce scénario prévoit de faciliter les rabattements vers ces pôles à l'aide de navettes, de parkings relais et d'infrastructures favorisant l'intermodalité. Le développement de l’intermodalité permettra de mieux connecter les différents modes de transport, notamment le bus, le train et le vélo. Par ailleurs, ce scénario encourage l'usage des modes actifs, tels que le vélo et la marche, pour les trajets de proximité autour des pôles urbains. En centralisant les déplacements autour de ces pôles, ce scénario cherche à optimiser l'utilisation des services existants tout en réduisant l'impact environnemental des déplacements motorisés.

Scénario 3 - Le cheminement vers la population en s’appuyant sur les pôles relais du territoire

Ce dernier scénario propose une approche décentralisée pour rapprocher les services des habitants, en particulier dans les communes périphériques. L'idée est de multiplier les pôles relais dans les centres-bourgs pour limiter les déplacements motorisés vers les pôles urbains. En parallèle, il s'agit d'encourager les services de mobilité locale comme le Transport à la Demande (TAD), l'autopartage et le covoiturage, afin de répondre aux besoins de déplacement des habitants de manière plus flexible. L'objectif est de réduire les distances parcourues en voiture tout en revitalisant les communes rurales.

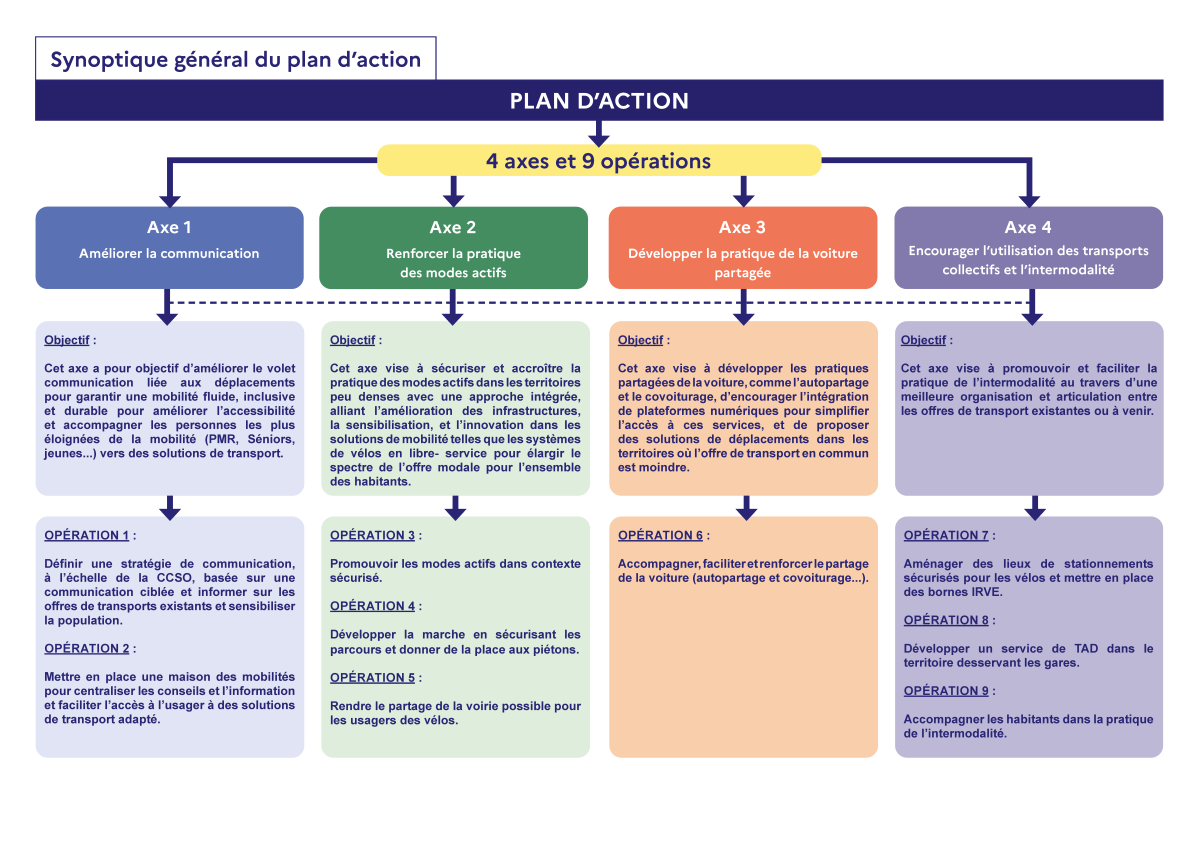

Un plan d’action précisant les actions opérationnelles

Pour mettre en œuvre la stratégie de mobilité, un plan d'actions opérationnel a été défini autour de quatre axes thématiques :

Axe 1 : Améliorer la communication sur l'offre de transport

L'amélioration de la communication est essentielle pour encourager les habitants à adopter de nouvelles pratiques de mobilité. La stratégie consiste à informer sur les alternatives à la voiture individuelle et à sensibiliser le public aux modes de transport existants tels que le covoiturage, l'autopartage et les modes actifs (marche, vélo).

Axe 2 : Renforcer la pratique des modes actifs

Ce volet vise à promouvoir les modes actifs (marche et vélo) comme alternatives à la voiture individuelle. Le développement d'un réseau cyclable sécurisé reliant les principales polarités du territoire et la sécurisation des parcours piétons à Sées et dans les bourgs sont des priorités. Ce renforcement des modes actifs contribue non seulement à réduire l'usage de la voiture pour les trajets courts, mais également à améliorer la qualité de vie en favorisant des modes de déplacement plus sains et respectueux de l’environnement.

Axe 3 : Développer la pratique de la voiture partagée

Pour réduire la dépendance à la voiture individuelle, ce volet encourage le covoiturage et l'autopartage comme solutions alternatives. En optimisant l'utilisation des véhicules, le partage de la voiture permet de réduire les coûts de déplacement tout en limitant l'empreinte carbone. Pour cela, des aires de covoiturage et des zones dédiées à l'autopartage seront aménagées dans les pôles structurants. Par ailleurs, la mise en place d’un service d'auto-stop organisé est à l'étude pour faciliter la mobilité dans les zones rurales où l'offre de transport collectif est limitée.

Axe 4 : Encourager l’utilisation des transports collectifs et l’intermodalité

Ce dernier axe vise à promouvoir l’intermodalité en facilitant les correspondances entre les différents modes de transport (train, bus, vélo, marche). Pour cela, la création de pôles d’échanges multimodaux est prévue dans les principales polarités du territoire afin de simplifier les déplacements. Des navettes de rabattement seront mises en place pour relier les zones rurales aux gares et aux pôles d'activités. De plus, l'expérimentation du Transport à la Demande (TAD) permettra de desservir les zones à faible densité de manière flexible et adaptée aux besoins des habitants. Ce volet vise à réduire l'usage de la voiture individuelle en optimisant les correspondances et en facilitant le passage d’un mode de transport à un autre.