Cet article a été publié par notre partenaire TechniCités

"Des sols en bonne santé stockent le carbone, ont une plus grande capacité d’absorber, de stocker et de filtrer l’eau, et fournissent des services vitaux tels qu’une alimentation sûre et nutritive et de la biomasse pour les secteurs non alimentaires de la bioéconomie", indique le projet de directive européenne sur la surveillance des sols. Et ce n’est pas tout, car les sols contribuent également au cadre de vie et au bien-être des populations. Les sols constituent ainsi une ressource vitale pour les écosystèmes, l’homme et les sociétés.

Les sols sont cependant soumis à de nombreuses pressions :

Rôle fondamental des sols

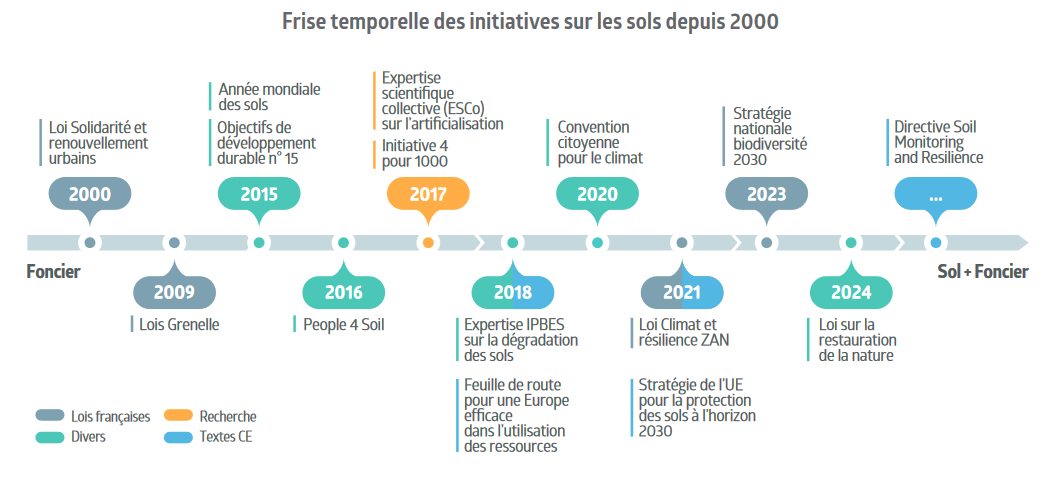

Il convient alors de mieux connaître ces sols, les surveiller et les considérer pour préserver voire améliorer leur santé. Cela nécessite de les prendre en compte dans tous les processus de l’aménagement du territoire, en lien avec les usages et les pratiques, quels que soient les milieux : urbain et périurbain, ruraux, forestiers, naturels. Cette prise de conscience à la fois internationale, européenne et nationale du rôle fondamental des sols en réponse aux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux s’est développée ces dernières années. Elle se traduit par différentes actions aux niveaux national et international, des textes législatifs et réglementaires, des éclairages issus du monde de la recherche, comme ESO artificialisation ou l’initiative 4 pour 1 000. Cette dernière, élaborée par des chercheurs de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), a été reprise par la France lors de la COP21 en 2015.

Elle s’appuie sur le fait qu’une augmentation annuelle du stock de carbone dans les sols de 4 pour 1000, soit 0,4 %, permettrait de réduire l’augmentation de la concentration en CO₂ dans l’atmosphère. Elle encourage la séquestration du carbone à travers la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées. Il existe également des initiatives de la société civile (comme People for Soils) et politiques (récente proposition de loi sur la protection des sols au Sénat). Au niveau national, dans le prolongement des objectifs européens, le plan Biodiversité (2018), la loi Climat & résilience (2021) et la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030 constituent de véritables leviers pour intégrer la ressource sol dans les enjeux de territoire et passer d’une vision purement foncière à une vision plus qualitative. Le projet de directive européenne sur la surveillance et la résilience des sols (dite de surveillance des sols) de 2023 constitue un élément supplémentaire en établissant un cadre juridique afin de parvenir à un bon état des sols de l’Union européenne d’ici à 2050.

En introduisant le concept de fonctions des sols (fonctions écologiques en particulier fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que potentiel agronomique) dans le Code de l’urbanisme, la loi Climat & résilience s’est montrée très ambitieuse, ajoutant cette nouvelle dimension à la vision jusqu’alors dominante de sobriété foncière. Néanmoins, le changement de paradigme attendu nécessite un exercice de pédagogie, de sensibilisation et de développement méthodologique pour accompagner cette transition.

Indicateurs de qualité / santé des sols

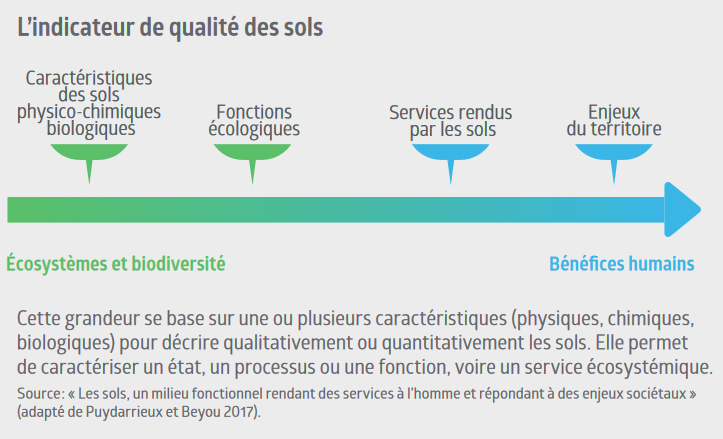

Même si les concepts de qualité et de santé des sols demeurent des sujets de débat au sein de la communauté scientifique, ils peuvent tous les deux être associés à une vision fonctionnelle des sols. La qualité des sols s’intéresse à la capacité des sols à exercer des fonctions et la santé du sol aux fonctions exercées par les sols à un instant T en lien avec des usages et des pratiques.

La santé inclurait alors une vision plus dynamique et évolutive des sols, alors que la qualité traduirait plus le potentiel inhérent aux sols dans un contexte pédoclimatique donné. Pour qualifier ces approches fonctionnelles, il convient d’utiliser des indicateurs de la qualité et de la santé des sols associés à des référentiels et des valeurs guides, et basés sur des caractéristiques bio-physico-chimiques des sols permettant alors de juger de cette qualité/santé. C’est un des objectifs de la directive sur la surveillance des sols et de différents projets de recherche (exemple du projet Benchmark), et d’études en cours.

Indicateurs de fonction des sols

L’évaluation des politiques publiques s’intéressant directement ou non aux sols devrait s’appuyer sur des indicateurs décrivant les sols, leur état et leur fonctionnement.

À titre d’exemple, si la loi Climat & résilience introduit bien le concept des fonctions des sols, son déploiement à l’échelle des documents d’urbanisme se fait selon une approche binaire (cf. décret n° 2022-763 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols) classant les occupations et usages du sol en "sols artificialisés" ou "sols non artificialisés", réduisant de fait l’approche fonctionnelle à un indicateur surfacique. Cette même loi ouvre cependant la perspective d’une approche basée sur des indicateurs de fonction des sols à l’échelle des projets d’aménagement mais sans fixer de méthode.

C’est par exemple le cas du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif à l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols. Le décret introduit des dérogations, une autorisation d’exploitation commerciale pouvant être délivrée si le pétitionnaire prévoit par exemple une "compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé afin de restaurer de manière équivalente ou d’améliorer les fonctions écologiques et agronomiques altérées par le projet".

Plusieurs projets ont ainsi permis d’apporter des méthodes opérationnelles de prise en compte des sols à différentes échelles de l’aménagement : le projet Muse à l’échelle de la planification ou le projet Destisol à l’échelle de l’aménagement opérationnel.

L’ADEME a lancé l’appel à manifestation d’intérêt "Objectif ZAN" à destination des collectivités pour accompagner l’innovation territoriale et en faire profiter la communauté des acteurs de l’aménagement via des retours d’expérience et en impulsant une dynamique territoriale autour de trajectoires ZAN inscrites dans la durée. De la même façon, le secteur économique innove en la matière, certains bureaux d’études proposant de l’expertise sur la fonctionnalité des sols.

Exemple de la commune d’Ris-Orangis : un urbanisme entre préservation et construction

"Ris-Orangis est une commune de la seconde couronne qui a su maîtriser son aménagement, les nouvelles habitations étant construites sur d’anciennes friches industrielles", introduit Raphaël Dormoy, chargé de mission transition écologique à Ris-Orangis (Essonne), lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME "Objectif ZAN" (Zéro Artificialisation Nette) dans le volet Planification urbaine. Le territoire s’étend sur 870 hectares, dont près d’un tiers reste composé de friches industrielles ou agricoles, parfois ensauvagées. "La nécessité de construire, associée à la volonté de mettre en œuvre la transition écologique, constitue la colonne vertébrale de la politique de la ville. Nous voyons le ZAN comme une opportunité, un principe directeur. L’expérimentation permettra d’affiner ce qu’on y met", complète Raphaël Dormoy.

L’objectif est d’aboutir à une connaissance fine des sols et de leurs fonctions écologiques, afin de les intégrer dans la trajectoire ZAN inscrite au plan local d’urbanisme (PLU). Cette approche pourrait conduire à une révision du PLU en tenant compte de cette couche de connaissance, beaucoup plus précise. Pour cela, le Cerema a expérimenté une nouvelle méthode de diagnostic territorial. Les sites à enjeu sont identifiés à partir des données existantes (cartes satellites, cadastre…). Le croisement avec des données écologiques (méthode Muse) a permis d’identifier 186 sites à enjeu dans l’objectif de définir un référentiel distinguant les sols naturels des sols anthropisés. Un croisement a également été mené avec l’atlas de la biodiversité, pour identifier les zones de compatibilité, ou les frictions.

L’objectif est d’aboutir à une connaissance fine des sols et de leurs fonctions écologiques, afin de les intégrer dans la trajectoire ZAN inscrite au plan local d’urbanisme (PLU). Cette approche pourrait conduire à une révision du PLU en tenant compte de cette couche de connaissance, beaucoup plus précise. Pour cela, le Cerema a expérimenté une nouvelle méthode de diagnostic territorial. Les sites à enjeu sont identifiés à partir des données existantes (cartes satellites, cadastre…). Le croisement avec des données écologiques (méthode Muse) a permis d’identifier 186 sites à enjeu dans l’objectif de définir un référentiel distinguant les sols naturels des sols anthropisés. Un croisement a également été mené avec l’atlas de la biodiversité, pour identifier les zones de compatibilité, ou les frictions.

"L’enjeu est de lier le mode de construction au sol ", explique Raphaël Dormoy. "Habituellement, on construit parce qu’on a de la place. Là, on sait que les sols ont une valeur, ne la détruisons pas, pensons l’aménagement en fonction." Construire ou pas sera un choix politique. D’ici là, la méthodologie vient bouleverser la représentation de la ville.

Prendre en compte la multifonctionnalité des sols dans les plans d’urbanisme

Pour répondre au besoin "urgent" de valoriser les connaissances sur les sols pour éclairer les choix d’aménagement du territoire à l’échelle de planification, le projet Muse a produit une méthode publique pour construire un porter à connaissance cartographique sur les sols mais aussi leur multifonctionnalité à l’échelle du 1/250 000.

Ce projet partenarial piloté par le Cerema et associant l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE),le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), la chambre d’agriculture de l’Indre, le Centre de recherche et d’enseignement des géosciences de l’environnement (Cerege) et l’Institut de recherche en sciences et techniques de la ville (IRSTV) a été soutenu par le ministère de la Transition Écologique et l’ADEME entre 2017 et 2021. Cette méthode est applicable sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Elle permet de cartographier quatre fonctions potentiellement exercées par les sols, réservoir de biodiversité, source de biomasse, réservoir de carbone et régulation de l’eau en s’appuyant sur les indicateurs "potentiel agronomique", "potentiel d’infiltration", "stock potentiel de carbone" et "abondance et diversité spécifique potentielles des vers de terre",respectivement. Différents types de données ont été mobilisés, des données régionales issues des référentiels pédologiques régionaux (cf. GIS SOL) pour les deux premiers indicateurs et des statistiques nationales pour les deux derniers.