L'ouverture de la journée par Alain Renard Vice-président au Conseil Départemental de la Gironde, de Frédéric Auclair Chargé de mission au Ministère de la Transition écologique et solidaire et de Benoît Gandon Directeur-adjoint du Cerema Sud-Ouest, a permis d'évoquer la complexité du sujet, tout en rappelant l’intérêt de ces journées de partage de la connaissance et des expériences.

Frédéric Auclair Chargé de mission au Ministère

Benoît Gandon Directeur-adjoint du Cerema Sud-Ouest

premiÈre sÉquence : Concilier aménagement, usages et risques

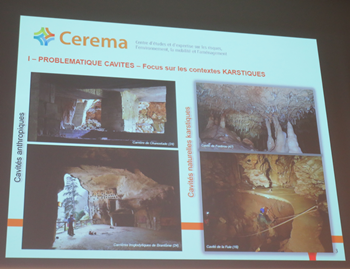

Au travers de leur première présentation "Cavité et aménagement : comment estimer puis réduire la vulnérabilité des territoires exposés aux mouvements de terrain d'origine karstique ?" Émeric Védie du Cerema et Marie-Christine Martin de la direction départementale des territoires de Corrèze (DDT 19) ont développé le sujet peu abordé des cavités naturelles et des conséquences sur l'aménagement. L'accent a été mis sur la nécessaire connaissance des phénomènes physiques pour estimer puis réduire la vulnérabilité des territoires face à cet aléa.

Le guide "la gestion du risque cavités souterraines" du Cerema a été présenté. Destiné principalement aux élus et aux services techniques des collectivités, il a vocation à faire émerger des stratégies locales de gestion du risque à l’échelon communal ou intercommunal.

Enfin, la DDT 19 a partagé son expérience locale de gestion du foncier dans le cadre d'un plan de prévention des risques (PPR) cavité.

La deuxième présentation de la séquence s'est faite à deux voix : Hélène Melin de l'université de Lille et Marion Thys du Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa (Smage Aa).

Elles ont proposé une discussion autour de la façon de partager les mesures institutionnelles à prendre pour faire face à l'inondation (quels aménagements techniques ? quelles réserves foncières ? quelles modifications des plans locaux d'urbanisme (PLU) ?, etc.) au regard des habitudes de vie sur le territoire du marais audomarois des Hauts de France et des aménagements "locaux" qui peuvent être faits spontanément par les habitants.

L'image ambivalente de ce territoire naturel remarquable et vécu comme un territoire d'eau à connotation positive par les habitants et les élus, mais aussi soumis au risque inondation, crée un décalage entre appréhension technique et appréhension sociale.

Ce décalage peut engendrer des incompréhensions et contrarier les plans d’aménagement. Pour éviter la confrontation, il faut faire émerger une signification commune du risque et des mesures à prendre.

L'habitant étant au cœur du territoire à aménager, il est nécessaire d'associer au diagnostic technique une dimension qualitative avec des diagnostics économique, socio-historique et socio-culturel, c'est-à-dire valoriser les activités, les usages passés, les modes de vies et les connaissances locales...

Deuxième séquence : Préserver et aménager le littoral de demain

Chloé Tran Duc Minh du Cerema et Marianne Rulier du Pays Marennes-Oléron ont présenté l'expérience de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Marennes-Oléron dont un des axes était une meilleure prise en compte des risques littoraux.

La démarche s'intégrait également dans un appel à projet national sur la « prise en compte des risques littoraux dans les SCOT ».

Cette approche avec des ateliers thématiques a permis d'ouvrir un dialogue entre les différentes sphères : inondation/aménagement, techniciens/élus...

Des études particulières ont permis également d'aller plus loin sur la connaissance déjà riche du territoire :

- perception paysagère ;

- prise en compte des temporalités ;

- indicateurs fonciers ;

- pilotage politique et technique local.

Le programme de recherche "Laboratoire d'Aménagement Littoral" exposé par Mireille Guignard du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), agence interministérielle, s'intéresse à renouveler les modèles d'aménagement du littoral dans un contexte d'adaptation au changement climatique.

Au travers des exemples présentés en France métropolitaine et à l'outre-mer, une dynamique est apparue nécessaire à toute stratégie foncière afin de se positionner dans l'anticipation.

Deux volets de travail ont été explorés :

- un premier où la pensée est libérée, sans contraintes, sans règles pour concevoir une recomposition spatiale ;

- un second sur les leviers et les besoins nécessaires des acteurs locaux afin de trouver une alternative sur le long terme pour une adaptation à l’évolution du trait de côte et l’élévation du niveau des océans (test de la relocalisation).

Pour clore cette matinée, Guillemette Rolland du Conservatoire du littoral a présenté un bilan de leurs acquisitions foncières, leurs buts et modalités, qui répondent aux pressions particulières pesant sur les espaces côtiers. Cependant, la problématique actuelle du coût du foncier empêche une acquisition foncière à terme de nombreux sites par le Conservatoire.

Un focus a été fait au travers de films pédagogiques sur la situation préoccupante des littoraux de demain, dont ceux de Nouvelle Aquitaine.

Le programme national Adapto qui valorise la gestion souple du trait de côte adaptée au changement climatique a été mis en avant par Nathalie Madrid de la délégation Aquitaine du Conservatoire du littoral.

Par des exemples locaux d'intervention sur le foncier estuarien et marin, plusieurs facteurs de réussite ont été pointés :

- l'évolution des consciences par d'autres approches : paysage, biodiversité... ;

- la facilité d'agir en maîtrise foncière ;

- le partage de la connaissance par la sensibilisation, la médiation et la pédagogie.

En slogan de synthèse, on retient qu’il faut passer de trajectoires de vulnérabilité à des trajectoires de résilience.

Troisième séquence : Mettre en œuvre des politiques foncières pour reconfigurer les territoires à risques

Bordeaux Métropole a ensuite présenté son expérience de l'aménagement d'une zone d'extrême danger (ZED) face au risque inondation, zone identifiée post-Xynthia.

Eulalie Leclerc et Philippe Pinard ont expliqué que certaines parcelles situées sur la commune de Saint Louis de Montferrand ont ainsi été classées ZED, rachetées par l'État et données en gestion à la commune. S'est posée alors la question du devenir de ces parcelles, ou comment les aménager en transformant la contrainte en opportunité.

Plusieurs points ont été mis en exergue :

- l'obligation de respecter le PPR Inondation en rendant transparente à l'eau toute nouvelle construction ;

- la volonté de changer l'image de la commune ;

- le souhait d'ouvrir de nouveaux espaces de vie et de récréer du lien avec le fleuve tout proche.

Après la démolition des habitations, les projets ont été co-construits avec les habitants et se sont orientés vers des vergers, des jardins partagés, des espaces de détente, de zones d'élevage, des parcours pédagogiques et des commandes artistiques.

Catherine Riehl de la communauté d'agglomération du Grand Cahors a ensuite présenté la stratégie foncière au service du développement d'un territoire contraint.

Après avoir dessiné les différentes facettes de ce territoire, l'accent est mis sur la dynamique locale et la volonté politique pour renverser la tendance, en faisant du risque sur le territoire un atout et non une contrainte. La clé de la réussite est d'abord d'établir une gouvernance de projet amenant un travail multi-partenarial, de la transversalité, des modifications de fonctionnement des services. Ensuite, il faut garder en tête que c'est le projet qui commande l'action et les outils à développer.

A partir de là, les boîtes à outils fonciers utilisables peuvent être d'ordre opérationnel :

- droit de préemption urbain (DPU) ;

- déclaration d'utilité publique (DUP) ;

- décision d'intérêt général (DIG) ;

et de planification :

- schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;

- plan local d'urbanisme (PLU) ;

- plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).

Les documents réglementaires peuvent aussi être adaptés, exemple exposé de la révision partielle du plan de prévention des risques et l'ouverture à l’aménagement de zones inondables "non constructibles" à la condition de réduire la vulnérabilité à chaque étape d'évolution de la zone.

Patrick Martelli de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard (DDTM 30) a ensuite exposé la politique de délocalisation des biens sinistrés ou menacés par les inondations dans le Gard.

La DDTM 30 a exposé l'ensemble de la procédure mise en place dans son département et rappelé la nécessité de réaliser une étude pour évaluer la menace grave à une échelle adaptée. Il reste encore une cinquantaine de biens à délocaliser dans le Gard. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et son financement, par le fonds Barnier, sont prévues par le code de l'environnement.

Le constat est que cette procédure lourde correspond plutôt à une mesure post-catastrophe qu’à un dispositif de prévention.

Des insertions d'acquisitions à l'amiable de biens en amont de la catastrophe seraient à renforcer dans le dispositif des programmes d'actions pour la prévention des inondations (PAPI) qui constitue fondamentalement un outil adapté à la prévention du risque inondation.

Le Cerema et la Direction Générale de Prévention des Risques du Ministère de la transition écologique et solidaire ont conclu cette journée riche en expériences diversifiées.

Leurs regards convergent vers l'idée de s'autoriser des possibles, d'expérimenter, de se responsabiliser et de construire ensemble une vision globale des territoires dans un contexte évolutif.

Il existe ainsi de nombreux outils, notamment fonciers ; mais il reste nécessaire de les mettre en mouvement pour penser autrement l'aménagement, pour évoluer d'une contrainte à une opportunité pour les territoires, leurs habitants et leurs nouveaux usages.